隨著數字技術的飛速發展和消費習慣的深刻變革,全屋家居市場正迎來一場前所未有的數字化轉型浪潮。從線上設計工具到智能家居生態系統,從直播帶貨到沉浸式虛擬體驗,數字化不再僅僅是企業錦上添花的營銷手段,而是重塑行業競爭格局、決定企業未來生存的核心戰略。在這一背景下,如何準確把握數字化轉型的精髓,并將其轉化為可持續的增長動力,已成為全屋家居企業必須面對的關鍵課題。

一、數字化轉型的驅動因素:消費者需求與技術演進的雙重動力

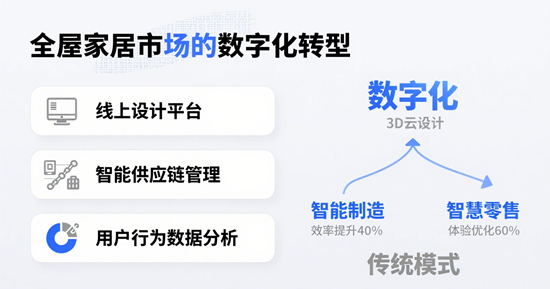

全屋家居市場的數字化轉型并非空穴來風,而是由消費者需求升級和技術演進共同推動的必然結果。

一方面,新一代消費者(尤其是Z世代和千禧一代)已成為家居消費的主力軍。他們不僅注重產品的功能與顏值,更追求個性化、便捷化和全程無憂的消費體驗。通過社交媒體、電商平臺和VR技術“云逛店”、在線設計自己的理想之家,已成為他們的日常習慣。企業若無法提供數字化交互體驗,很可能被貼上“過時”的標簽。

另一方面,人工智能、大數據、云計算、物聯網等技術的成熟,為家居企業提供了數字化轉型的技術基礎。AI設計軟件可以根據用戶戶型自動生成裝修方案,大數據分析能夠精準捕捉消費偏好,物聯網技術則讓智能家居從概念走向現實。這些技術正在徹底改變家居行業的設計、生產、銷售和服務流程。

二、數字化轉型的核心維度:從“線上賣貨”到“全鏈路賦能”

許多企業曾簡單地將數字化轉型等同于開設網店或直播帶貨,然而真正的數字化轉型是一場貫穿企業全鏈路的深度變革。成功的企業通常從以下四個維度全面布局:

1. 數據驅動的產品研發與供應鏈優化

數字化轉型的核心之一是數據應用。通過分析用戶搜索行為、社交媒體話題和銷售數據,企業可以更精準地把握市場需求,推出符合消費者期待的爆款產品。例如,某頭部家居品牌通過大數據發現“小戶型收納”和“環保材質”搜索量劇增,迅速開發了相應產品線,成功搶占細分市場。

同時,數字化供應鏈管理系統能夠實現庫存實時監控、智能補貨和物流優化,顯著降低運營成本,提升響應速度。這與當下熱議的“柔性供應鏈”概念高度契合,使企業能夠應對市場波動和個性化訂單需求。

2. 全渠道融合的消費體驗

成功的家居企業不再區分“線上”與“線下”,而是通過數字化工具實現渠道無縫融合。消費者可以在線上預約設計服務,到線下門店體驗實物產品,再通過AR技術預覽家具在家中的效果,最后通過手機一鍵下單。這種“線上引流、線下體驗、數據互通”的模式,極大提升了轉化率和客戶滿意度。

近年來火爆的直播帶貨和短視頻營銷也成為家居行業引流的重要手段。某國貨家居品牌通過抖音直播展示產品使用場景,結合限時優惠,單場直播銷售額突破千萬,證明了內容電商在家居領域的巨大潛力。

3. 沉浸式場景營銷與體驗升級

VR(虛擬現實)和AR(增強現實)技術正在重塑家居消費體驗。消費者只需通過手機或VR設備,即可“親眼看到”家具擺放在家中的效果,甚至自由更換顏色、材質和布局。這種沉浸式體驗不僅降低了購買決策門檻,還增強了購物樂趣。

一些前瞻性企業甚至開始布局元宇宙家居展廳,允許用戶創建虛擬化身,在數字空間中參觀和定制理想之家,這正好契合了時下熱門的“元宇宙”概念,為品牌注入了科技感和未來感。

4. 售后服務與用戶運營的數字化

數字化轉型不僅關注售前和售中,更延伸至售后環節。通過建立用戶數據庫和CRM系統,企業可以跟蹤產品使用情況,主動提供保養提醒、維修服務甚至升級建議,將一次性交易轉化為長期用戶價值。智能家居產品更是通過OTA(空中下載)技術實現遠程升級和故障診斷,持續提升用戶體驗。

三、成功企業的共通秘訣:戰略先行、組織協同與持續創新

通過對多家成功轉型的家居企業分析,我們發現它們普遍具備以下特點:

- 戰略層面:數字化轉型被提升至企業核心戰略高度,而非僅由IT部門推動。管理層明確數字化愿景,并愿意投入長期資源。

- 組織層面:打破部門壁壘,建立跨職能的數字團隊,同時通過培訓提升全員數字素養。企業文化鼓勵試錯與快速迭代。

- 技術層面:不盲目追求最新技術,而是選擇與業務場景最匹配的解決方案,并注重數據安全與系統兼容性。

- 用戶層面:始終以用戶需求為中心,通過數字化工具創造真實價值,避免陷入“為數字化而數字化”的誤區。

四、挑戰與未來展望

盡管數字化轉型前景廣闊,但家居企業仍面臨諸多挑戰:傳統渠道與數字渠道的利益沖突、數據孤島現象、技術人才短缺以及用戶隱私保護問題等。未來,隨著AI大模型、生成式設計和可持續發展需求的興起,全屋家居行業的數字化將進一步向智能化、個性化和綠色化方向演進。

結語

全屋家居市場的數字化轉型是一場深刻的價值重塑。成功不屬于那些僅僅追隨潮流的企業,而屬于那些能夠以數字技術為翼,以用戶需求為舵,全面創新商業模式和組織能力的先行者。在這個充滿機遇與挑戰的時代,唯有真正擁抱變化、持續創新的企業,才能在全屋家居的新紀元中贏得主動、贏得市場、贏得未來。

- END -

免責聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,與本網無關。文中內容僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。如用戶將之作為消費行為參考,本網敬告用戶需審慎決定。本網不承擔任何經濟和法律責任。

<li id="4aoq4"></li>